RAPPEL HISTORIQUE

Dans son rapport sur la situation alimentaire mondiale de 1974, la FAO présente celle-ci comme « préoccupante » dans les années 1970. En effet, en raison des conditions météorologiques défavorables dans certaines régions productrices clés des céréales dont le tonnage est passé de 40 à 50 millions en 1974, il a fallu relever certains principaux défis alimentaires de l’époque. Ces défis vont entre autres:

• De la pénurie de denrées alimentaires dont les stocks mondiaux de céréales sont allés bien en deçà du seuil de sécurité, passant de 18% à 11% de la consommation mondiale

• De l’instabilité des prix qui a entraîné une flambée des cours des marchés d’exportation, affectant l’accès aux denrées alimentaires pour les pays en développement

• De la pénurie de facteurs de production tels des engrais chimiques, pesticides et carburant devenus rares et coûteux.

Ledit Rapport recommande la répartition équitable des disponibilités alimentaires et le soutien financier par une augmentation des subventions ou la conclusion des arrangements prévoyant des prêts à taux modérés pour les pays en développement afin de faire face aux difficultés de la balance des paiements.

Dans sa quête de solutions pour juguler cette crise alimentaire, la FAO va énoncer le concept de « Sécurité alimentaire » lors de la Conférence mondiale de l’alimentation de 1974 pour répondre aux défis mondiaux liés à l’accès à la nourriture et à la malnutrition. Ce concept sera plus clairement défini et adopté dans les années 1990 par la communauté internationale lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996.

Depuis lors, à la terminologie de sécurité alimentaire, devenue récurrente dans les discours officiels, s’est greffée une autre, celle de souveraineté alimentaire reprise et défendue par l’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (l’AFSA). Afin de lever toute équivoque, nous allons revenir sur la définition des deux concepts, en relever la différence de fond et dire pourquoi le Réseau des Acteurs du Développement Durable (RADD) prend position pour la promotion de la souveraineté alimentaire qui implique une autre, la souveraineté semencière.

Définition de la sécurité alimentaire par la FAO :

Selon la FAO, la sécurité alimentaire est « l’accès physique et économique à des aliments sûrs, nutritifs et suffisants pour répondre aux besoins alimentaires et aux préférences alimentaires pour une vie active et saine. », d’après les mêmes sources citées plus haut. La finalité ici est de garantir à tous les individus l’accès à une alimentation adéquate pour mener une vie saine et productive.

Toutefois, cet accès universel à la nourriture, indépendamment de la source ou de la méthode de production, n’est pas sans poser de problème surtout aux défenseurs de l’environnement et d’une alimentation saine et nutritionnelle, autrement dit, adéquate. Soulignons-le tout de suite, la sécurité alimentaire est un objectif global qui peut être atteint grâce à « une combinaison de production locale, d’importations et d’aide alimentaire ». En un mot, la FAO cherche à promouvoir des politiques et des programmes qui améliorent la disponibilité et l’accès à la nourriture pour tous.

Ce concept de sécurité alimentaire adopté et amplifié par le Sommet mondial de l’alimentation organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome en Italie en 1996 a été contesté par la Via Campesina qui lui a opposé le concept de Souveraineté alimentaire, défendu par l’AFSA.

De quoi retourne-t-il donc ?

La souveraineté alimentaire « met l’accent sur le droit des communautés et des nations à définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles, en privilégiant la production locale, l’agriculture et le contrôle local des systèmes alimentaires . »

La différence de fond entre les deux concepts se situe au niveau que la souveraineté alimentaire prône l’autonomie et le contrôle local des systèmes alimentaires, tandis que la sécurité alimentaire se concentre sur l’accès universel à la nourriture.

Après avoir passé en revue le contexte historique de la situation de l’alimentation dans le monde, la survenue du concept de sécurité alimentaire et de son contrepoids, la souveraineté alimentaire, l’on est en droit de se demander sur quoi se fonde le RADD pour faire du concept de souveraineté alimentaire son cheval de bataille ?

Le RADD, dont l’objectif est de promouvoir les initiatives de développement durable, lutte contre les injustices sociales, économiques et environnementales. Dans ce noble combat, il dénonce et rejette fortement les fausses solutions (plantations de monoculture, crédit carbone, agriculture conventionnelle, UPOV etc) proposées par les multinationales et les industries semencières. C’est ainsi que le RADD a pris fait et cause pour l’accompagnement des riveraines des agro-industries dans leurs revendications d’un espace vital, la rétrocession de leurs terres et l’accès à l’eau entre autres ; la dénonciation de l’omniprésence des grandes plantations de monoculture qui n’est rien qu’une des fausses solutions décriées ici etc.

Le RADD pense fermement que la sécurité alimentaire n’est rien d’autre qu’une fausse solution eu égard à la méthode de production qui la sous-tend. En effet, l’agriculture conventionnelle, auréolée de bons prétextes de forte productivité et de hauts rendements, entraîne des conséquences très néfastes sur le droit coutumier, la santé humaine, animale, halieutique, du sol et de l’environnement en général. On note ici la grande influence des entreprises semencières et des multinationales qui imposent des systèmes alimentaires inappropriés au reste du monde, des semences améliorées et leur cortège d’engrais chimiques et de pesticides.

Dans un rapport de 2015 préparé par GRAIN et AFSA intitulé « Remise en cause des lois foncières et semencières : qui tire les ficelles des changements en Afrique? »[1], Il y est clairement documenté les actions prises par la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutritiondu G8 dans le domaine du foncier et des semences en Afrique. De ce rapport, on se fait une idée claire des changements de politiques provoquées par cette Alliance et montre comment « la bataille fait rage autour du contrôle des ressources en Afrique » notamment la terre, l’eau et les semences :

- Travail de délimitation officielle des exploitations agricoles, de leur enregistrement et de la délivrance de titres de propriété et mise en place d’une législation permettant l’émergence d’un marché des terres et la location des terres

- Création d’un catalogue officiel des semences, sur le modèle de ceux existant dans les pays riches – et notamment en France – et dans lequel une semence doit être inscrite avant qu’elle puisse être commercialisée en toute légalité

- Introduction de droits de propriété intellectuelle sur les variétés.

Le rapport conclut en disant que « toutes ces mesures, souvent introduites sous le prétexte de protéger les petits producteurs, servent en fait à ouvrir des brèches dans le système traditionnel coutumier de gestion pour faciliter la pénétration des intérêts privés et les asseoir légalement. »[2]

Le RADD, qui a donc clairement compris que la sécurité alimentaire n’est qu’une dictée imposée par les pays les plus riches et certaines organisations internationales (la Commission de l’Union Africaine, la Banque Mondiale, le FIDA, la BAD), soutient que l’Afrique doit plutôt opter pour la souveraineté alimentaire et semencière. En effet, pour ce qui est du Cameroun l’Agriculture Familiale (AF) occupe une place prépondérante dans son économie. En effet, environ 90% des ménages ruraux sont impliqués dans le secteur agricole, soit environ 60% de la population active du pays. L’AF contribue grandement à la souveraineté alimentaire et aux exportations agricoles du Cameroun.[3]

Les actions menées par le RADD pour la souveraineté semencière et alimentaire

Le RADD a reçu l’adhésion des communautés à ses différents programmes dont celui de leur éducation aux techniques de production durable. Dans cette phase générale de transition agro écologique en Afrique, le RADD a entrepris de sensibiliser, d’informer et d’éduquer les communautés sur les principes de l’agro écologie, les bonnes pratiques agricoles, la sélection, la multiplication et la conservation des semences paysannes.

Il a ensuite commis des études, notamment celle de juillet 2023 portant sur « la problématique de l’accessibilité en qualité et en quantité de la semence paysanne dans les zones forestières et les hauts plateaux de l’ouest au Cameroun ». Cette étude a vivement recommandé la création des cases de semences paysannes. A ce jour dix (10) sont effectives et font des émules à travers le triangle national, une vingtaine (20) d’autres sont en voie de création ; par elles, les semences paysannes sont de plus en plus disponibles et accessibles.

[1] La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition s’attaque aux terres et aux semences en Afrique. lafex.org

[2] Ibid.

[3] Agriculture au Cameroun- Wikipédia /fr.wikipedia.org

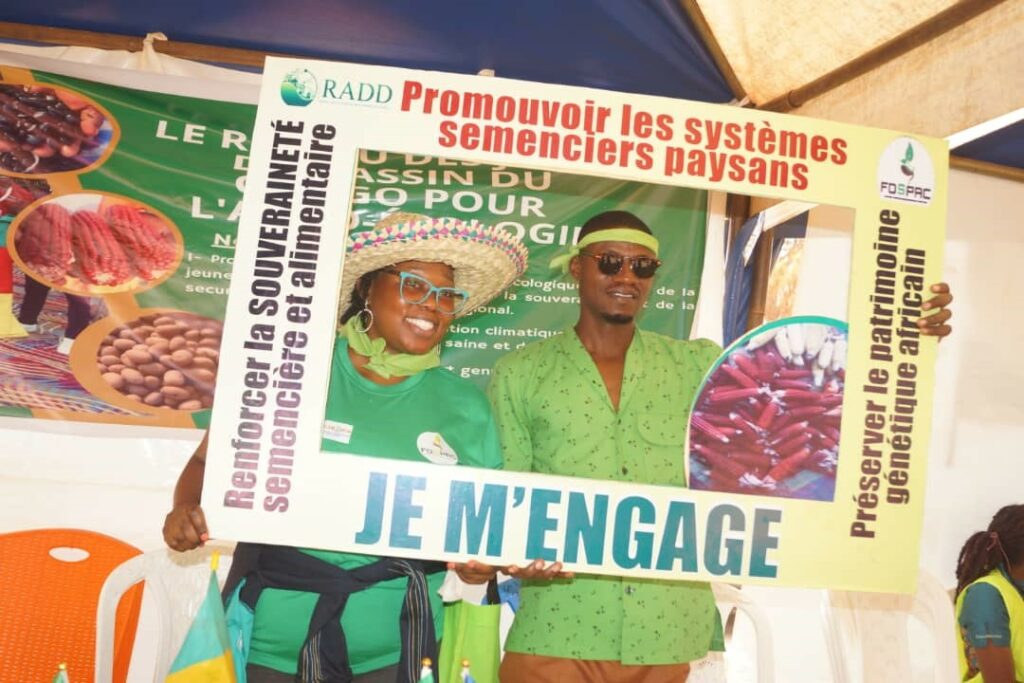

Dans la foulée des actions posées par le RADD pour vulgariser la Semence Paysanne et promouvoir les Systèmes Semenciers Paysans, des foires de semences paysannes (FOSPAC) sont régulièrement organisées depuis 2021. Celles-ci rassemblent un grand nombre de pays du Bassin du Congo, d’Afrique de l’Ouest voire d’Europe ; des plaidoyers sont menés en direction du gouvernement de la République et des bailleurs de fonds pour une reconnaissance juridique et institutionnelle de la Semence Paysanne et des Systèmes Semenciers Paysans.

Comment oublier des partenariats signés avec des centres de recherche tel le Centre de Recherche et d’Accompagnement des Producteurs Agropastoraux du Cameroun (CRAPAC) du Dr LIKENG. Le souci du RADD est de nouer une collaboration participative entre les détenteurs des savoirs et connaissances traditionnels et la science pour rendre plus performante, résiliente et traçable la semence paysanne sans en modifier la cellule génétique. Grâce à cette collaboration, le processus de caractérisation de la semence paysanne est effectif de nos jours.

Qui contrôle la semence contrôle la vie sur terre

Fort de ce slogan, le RADD œuvre pour la souveraineté semencière qui implique la souveraineté alimentaire. On ne peut choisir ce que l’on mange que si on est maître de sa semence. Grâce à ses actions de valorisation et de promotion de la semence paysanne, les paysan-ne-s ont repris confiance en celle-ci, sont devenu-e-s moins dépendant-e-s vis-à-vis de l’industrie semencière et garantissent leur système alimentaire riche, varié et nutritif. Le RADD a également entrepris d’organiser des foras sur l’autonomisation économique des femmes (FAEF) qui aident les femmes et les jeunes à transformer les produits issus de leurs récoltes pour éviter les pertes post-récoltes et obtenir plus de valeur ajoutée.

Un autre forum sur les feuilles que nous consommons, bienfaitrices de notre santé est d’ailleurs annoncé pour consolider notre système alimentaire. Il sera l’occasion d’assurer une transmission générationnelle des modes alimentaires afin de préserver notre identité culturelle et nutritionnelle.

En somme, dans le dédale d’expressions utilisées aujourd’hui pour parler de l’alimentation, le RADD a pris fait et cause pour parler, promouvoir et défendre la souveraineté alimentaire. Il organise des formations de masse pour renforcer les capacités des communautés dans les techniques de production et de transformation afin de pérenniser les savoir-faire et connaissances endogènes et traditionnelles. Dans sa campagne de promotion de la souveraineté alimentaire, le RADD estime en effet que ce n’est pas l’agriculture conventionnelle qui nourrit les camerounais, et de façon générale les Africains. Il adhère ainsi à la campagne panafricaine lancée par AFSA : « Ma semence ma vie » impléméntée sur le plan national par la CNOPCAM « Je mange africain, Je mange camerounais ». L’AF, qui s’appuie sur les Systèmes Semenciers Paysans, occupe plus de 60 % de la population active. C’est une agriculture variée et diversifiée qui répond à un riche système alimentaire sain, nutritif et durable. Pour le pérenniser, les paysan-ne-s doivent continuer à multiplier, sélectionner et conserver leurs semences paysannes qui sont rustiques, résilientes et climato-intelligentes, utiliser les pratiques et méthodes de production durables. Oui, depuis plus de 10000 ans, les semences paysannes ont résisté aux rigueurs et rudesses du temps, se sont bonifiées avec le temps pour nous procurer aujourd’hui toutes leurs valeurs nutritives et gustatives. Il ne leur manque plus que de la reconnaissance juridique pour mieux se déployer.

par: Hubert MENYIE MESSI, ECONOMISTE – ENVIRONNEMENTALISTE, RESPONSABLE DU DEPARTEMENT SEMENCES PAYSANNES/RADD

Laisser un commentaire